清風十里、草長鶯飛,這個季節(jié),是適合朗讀家風的季節(jié)。有家才有國,有國才有家,只有當家風家訓正直、向上,一個國家的風氣才會越來越好。本期策劃,記者找到了來自政法系統(tǒng)的幾位朗讀者,他們中間有的正在為工作忙碌,有的已經(jīng)離開工作崗位。伴隨著春風,朗讀者開始了自己的講述。

朗讀者:黃舒賢

助失散70年的姐弟重逢

王隆梅老人找到家人非常喜悅

一場70年的離散

“整整70年了,難道在我有生之年里,真的見不到失散多年的弟弟了嗎?”82歲的王隆梅老人,每當夜深人靜的時候,總會問自己這個沒有準確答案的問題。曾經(jīng)試著尋找了多次,可每回都會令其大失所望。可就在2月20日的下午,通過本溪、景德鎮(zhèn)兩地警方的共同努力,最終為王隆梅老人的尋親路畫了一個圓滿的句號。

“失散70載的故事打動了我,幫助查尋是人民警察的天職。”民警黃舒賢說。

屈指算來,王隆梅老人與弟弟邸建國失散已經(jīng)整整70年了。“找到弟弟是父親臨終時的遺愿,也是我這個當姐姐必做的一件事,哪怕是沒有結果,我也要一直找下去。”家住本溪市和平新村小區(qū)的王隆梅,雖然已經(jīng)步入耄耋之年,可在尋找弟弟這件事上,她一直有所期許。

“在1947年,母親生下三弟七天后就患了產(chǎn)后風死去。父親就用小米湯喂養(yǎng)三弟,結果喂了一周后,三弟就處于死亡的邊緣。邸長生夫妻知道此事后,找到父親要收養(yǎng)我三弟,父親同意了。邸長生給孩子請了個奶媽,三弟才得以活了下來。事后,我們一家人被招進了部隊,父親有了工作,我也上了學。”王隆梅回憶說。

王隆梅告訴記者:“在1947年,邸長生所在的部隊南下,他告訴父親,三弟起名邸建國,并告知這個孩子永遠不會改名,以后方便查找認親。身為裁縫的父親臨別時,還親手縫制一件緞子面的斗篷送給邸建國,當時三弟才1歲多。事隔一年,父親帶著我們遷回本溪,從此與邸家失去聯(lián)系,當時我只有11歲。”雖然已經(jīng)過去多半個世紀,可這些往事還深深地印在王隆梅的腦海里。

1976年父親病逝,臨終前囑咐全家一定要找到弟弟邸建國。

民警助老人完成心愿

從此以后,王隆梅一直關注著姐弟失散時的那個地方——赤峰市經(jīng)棚鎮(zhèn)。王隆梅告訴記者:“自己嘗試查找這個失散多年的弟弟,已有四五次了,可每次都是無功而返。拿起了電話不知往哪撥,寫封信也不知往哪寄。”在她的記憶里,弟弟是從赤峰經(jīng)棚走出去的,想必總有一天還會回到經(jīng)棚鎮(zhèn)的老家。打這起,只要新聞里有了赤峰經(jīng)棚的新聞,王隆梅從不錯過,甚至是天氣,她也會時常關注。

隨著年齡漸漸大了,盡快找到弟弟的期盼也越來越重。王隆梅老人總是當著家人的面念叨著這件事。2月19日那天,王隆梅在表弟的陪同下,來到了本溪市公安局社區(qū)警務支隊求助,支隊長王玉霖知情后,立即責成人口信息管理大隊大隊長黃舒賢盡最大的可能,助老人完成心愿。

黃舒賢經(jīng)過與王隆梅老人一番溝通后,只得到了幾個模糊的線索。名字不確定、年紀較模糊、居住地也就是個大概。黃舒賢只能通過全國人口信息庫進行搜索,盡管邸姓并不多見,可是在全國范圍內,搜索出13條同叫邸建國的人口信息。

在逐一比對后,黃舒賢把重點放到了江西景德鎮(zhèn)樂平礦務局機廠區(qū)這個戶籍地址上,因為黃舒賢發(fā)現(xiàn),戶籍照片上的邸建國與尋親的王隆梅相貌很相似,從眉距到瞳距,再到五官的特征都有相似之處。

直覺告訴黃舒賢,這個邸建國“靠譜”。但戶籍上并未留下任何聯(lián)系方式,為了核實這一消息的準確性,她通過當?shù)?14查詢到屬地派出所的電話,并通過同行幫助尋人。

姐弟“隔空”團聚

黃舒賢再次撥通了江西景德鎮(zhèn)樂涌分局高家山派出所的電話。對方給出準確的答復,“這個邸建國就是你們要找的人。”

考慮到王隆梅老人已是82歲的高齡了,黃舒賢并沒有冒然把這一喜訊告訴她,而是先把消息告知其表弟王隆佳,讓他慢慢的“滲透”給姐姐,免得老人承受不了。

事隔一日,王隆梅在表弟和兒媳的陪同下,來到市公安局警務支隊向幫助她尋親的民警們致謝。這個纏繞在她心頭多年的心結,終于解開了。

王隆梅的兒媳荊淑艷告訴記者:“母親掛念這個失散多年的弟弟,不是一兩天的事了,從我嫁到王家當兒媳后,就知道有一個從未謀面的叔叔。如果不是兩地警方合力相助,尋親的事肯定是母親一生的遺憾。”

當著民警和記者的面,王隆梅給遠在江西的弟弟邸建國撥通了電話。通話間,姐弟倆各述往事,還相約加上微信后,再續(xù)離別之情。僅8分鐘的通話,王隆梅老人如釋重負。她還表示,“等春暖花開的時候,一定要去看看弟弟。”

有了這個皆大歡喜的結局,王隆梅老人激動得熱淚盈眶,盯著電腦屏幕上弟弟的照片,視線久久不愿移開。老人還說:“父親過世后,自己經(jīng)常夢見與弟弟團聚的場面,沒想到這個夢,居然實現(xiàn)了。太感謝好民警黃舒賢了,還有江西景德鎮(zhèn)的劉警官,是他們圓了我70年的夢。”

朗讀者:陳晶

工作嚴苛始自家風

陳晶(右)在辦案

陳晶是一位女法官,也是一個3歲孩子的母親,一個顧家愛家的賢妻,一個孝順貼心的女兒,但多重角色卻沒有讓她顧此失彼,而是更嚴格要求自己,在工作和家庭不能兼顧時,她常常舍棄個人利益,加班加點地完成審判任務。

而這與她的家風、家教密不可分。

陳晶現(xiàn)在是鐵嶺市中級人民法院民一庭的副庭長,工作中她尊重并維護正職的威信,服從組織安排,做到盡職盡責,兢兢業(yè)業(yè),勤勤懇懇。

雖然自己工作量大,時間緊,可每當年輕同志遇到問題向她請教時,陳晶總是非常熱情的和大家探討問題,孜孜不倦的傳授自己的一些審判技巧、審判經(jīng)驗,讓年輕法官在業(yè)務方面成熟起來,增強處理案件的能力。另外,她能夠積極為主管院長、庭長當好參謀助手,主動配合工作,遇到信訪案件、集團訴訟案件,她從不躲避而是率先受領任務,積極完成,為同志們樹立了良好的榜樣。

1975年出生的陳晶告訴記者,她在法院已工作二十年了。她從書記員做起,歷任助理審判員、審判員,從事多年的民事審判,積累了嫻熟的法律知識和工作技巧,其以飽滿的工作熱情和高度的政治責任感,在平凡的工作崗位上忘我工作,樂于奉獻,審慎處理每一起案件,力求做到事實清楚,程序合法,判決公正,得到各方的高度好評。

據(jù)陳晶介紹,民事審判第一庭負責房地產(chǎn)案件、醫(yī)療糾紛案件、各種類型賠償案件、合同糾紛等,案件數(shù)量占鐵嶺中院全院案件數(shù)量近一半,案件的復雜性和審理難度逐年提高。該庭分成三個相對固定的合議庭,審判長負責簽發(fā)所在合議庭的案件。2015年,陳晶所在的合議庭共受理267件,簽發(fā)229件,其承辦91件,已結82件。2016年,其所在的合議庭共受理253件,簽發(fā)247件,其承辦96件,已結89件。在審理和簽發(fā)的案件,無超審限,無上訪纏訴案件,無差錯案件,結案率、歸檔率均達到90%以上,取得了較好的社會效果和法律效果。

陳晶說,法律是一門不斷進步和自我完善的社會學科,需要的是不斷地學習新的法律法規(guī)、不斷更新司法理念和審判思路。為此,陳晶始終沒有忘記父母多年對她的教誨,把提高自身素質作為第一位,她在取得本科學士學位后,又進修中國政法大學法律專業(yè)研究生學歷,同時通過了國家司法考試,但她沒有滿足現(xiàn)狀,而是養(yǎng)成工作之余堅持學習的習慣。經(jīng)過幾年來的錘打磨煉,她的審判理論更加豐富,審判技能更加嫻熟。

多年來,她始終以“忠誠、為民、公正、廉潔”的核心價值觀來約束和警省自己。為人正直樸實,善于團結同志,群眾基礎較好。生活上向低標準看齊,注重節(jié)儉,不搞攀比,工作上向高標準看齊,要求別人做到的,自己首先做好,以實際行動上踐行了一名法官的核心價值觀。

朗讀者:馮書貴

因為有愛,所以幸福

朝陽市雙塔區(qū)北塔街道北塔社區(qū)有位101歲的老人,她叫王云華。在女婿馮書貴和女兒魏鳳蘭的悉心照料下,身體硬朗,精神矍鑠,四世同堂的家庭其樂融融。馮書貴和魏鳳蘭夫婦在生活中互幫互助,互敬互愛,孝敬父母,鄰里和睦,用自己最真誠的方式攜手走過了人生的風風雨雨,用各自的愛心構建了一個令人羨慕的幸福家庭。

“老人能活到這么大年齡不容易,所以我們更要好好伺候她,讓她享受晚年幸福生活。”老人76歲的女婿馮書貴說。馮書貴和73歲的魏鳳蘭是對恩愛的夫妻,他們從司法局退休后,每天堅持到社區(qū)參與調解工作的同時,照顧老母親也成為了他們生活中最快樂的事。

王云華老人有三兒兩女,魏鳳蘭排行老二,2007年,魏鳳蘭的父親去世后不久,魏鳳蘭便把居住在阜新精神狀態(tài)不好的母親接到了身邊悉心照顧。雖然年齡很大了,但老人身體一直很好,除了耳朵聽不太清,牙齒咬不動硬的東西以外,老人沒別的毛病,也很少吃藥。

老人剛來朝陽的時候體重只有85斤,心情也一直沒調整過來,總覺得女兒家不是家,她來了就是給女兒添麻煩。每次看到母親不開心了,馮書貴就慢慢開導她,不要想別的,到了這里,這兒就是你的家。沒事兒就帶老人到樓下溜達一圈,買點好吃的,哄一哄。每年花開的季節(jié)都帶老人去賞花,并將老人出游的過程用錄像機記錄下來刻成影碟,老人沒事就喜歡拿出來看。老人喜歡鮮艷的衣服,尤其是紅色。作為女婿,馮書貴知道老人的喜好,一到商場就給老人買她喜歡的衣服。每年春節(jié),他都把老人其他的兒女叫來,大家一起過年吃團圓飯。慢慢地老人也融入了這個家庭。如今,老人的體重已經(jīng)從剛來時的85斤長到了110斤。身體上原來的小毛病也都沒有了。老人已經(jīng)把女兒家真正的當成了自己家,誰叫都不走了,還說:“他們對我好,我喜歡住在女兒家。”

北塔社區(qū)有一個調解站,馮書貴作為調解站的組織者和妻子每天都會堅持去“工作”。他每天5點多起床,先為老人和妻子準備早餐。“我的父母都去世了,她就和我的親媽一樣。老人能活到百歲不容易,更要好好伺候。”馮書貴說:“不僅從穿衣到吃飯要細心照顧,老人還需要陪伴,希望老母親能多活幾年,不僅是對我們的一種促進,也能給晚輩做個榜樣。”

馮書貴夫妻不僅對家人有愛,有時鄰居朋友生活上遇到了困難需要幫助的時候,他們都會給予無私的幫助。多年來,老兩口與鄰居和諧相處,相互間彼此尊重,也結下了很好的人緣,贏得了良好的口碑。

朗讀者:張楠

傳承家風守底線 正氣育人鑄檢徽

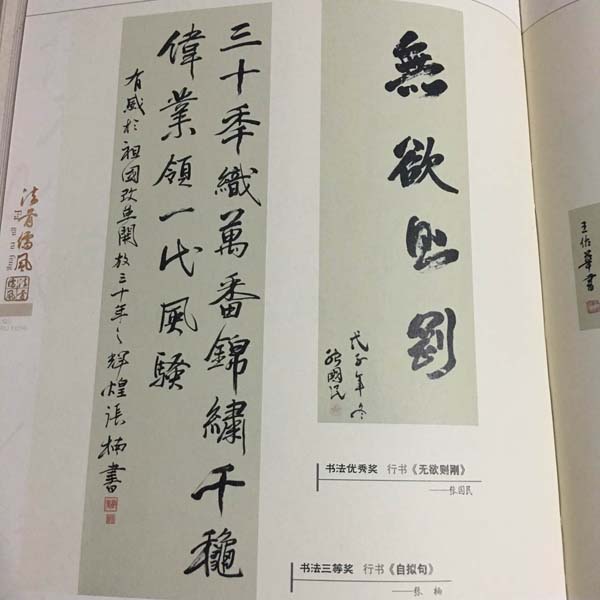

張楠和父親共同參加沈陽市委政法委舉辦的書畫展作品

家庭是社會的基本細胞,是人生的第一所學校。不論時代發(fā)生多大變化,不論生活格局發(fā)生多大變化,我們都要重視家庭建設,注重家庭、注重家教、注重家風。家風關系黨風,也連著檢風。

張楠,自2005開始在沈陽市和平區(qū)人民檢察院工作,從一名書記員到檢察員,逐步成為部門的業(yè)務骨干、未成年人刑事檢察工作室主任。古語云:“吏不畏吾嚴而畏我廉,民不畏吾能而畏我公。公生明,廉生威。”自從進入檢察機關的那一天起,張楠就將嚴格執(zhí)法、清正廉潔融入了自己靈魂的底色。無論面對金錢的誘惑還是歹徒的威脅,她都沒有退縮過,因為在她看來,物質的誘惑并不可怕,一個人可以沒有財富,但不能沒有靈魂。十年從檢路,有困苦有坎坷,每當遇到困難或誘惑時,張楠都會想起父親常常說起的話——堅守底線,清白做人。

這里就不得不提張楠的父親張國民了,一位老檢察人。張楠從小受到父親的言傳身教,不知不覺就有了對檢察工作的敬畏和向往,心中的正義感引領她走上了檢察官之路。進入沈陽市和平區(qū)檢察院工作后,她真正進入到父親工作辦案的地方,這時才有了種實現(xiàn)自己夢想的感覺,張楠對未來充滿了希望。父親已經(jīng)在崗位上堅守多年,在她上班不久,父親就要退休了,這次,她成為了名副其實的“接班人”。父親退休前再三強調,要守住底線,清白做人,這句話張楠從小聽到大,這也是她家的家訓,這句話隨著張楠的成長有了不同的理解。如今她要守住的底線不僅是法律的底線,更是道德的底線,如今這句話也成為了張楠的人生格言,時刻督促她,鼓勵她。

這對檢察官父女不僅在工作業(yè)務上常常交流辯論,在生活中也是一同修身養(yǎng)性,正所謂“靜以修身儉以養(yǎng)德”,書法正是修身養(yǎng)德的好形式。張楠父女二人共同研習書法多年,或是一同談心或是一同練字,父女總有一些聊不完的話題。一個一身正氣的檢察官和一個清正和諧的檢察官家庭,能有效地抵御物欲膨脹、道德墮落,化解不良風氣的污染。

不管是在生活中還是工作中,家庭給予的正能量源源不斷,傳承正義的好家風是張楠堅強的后盾,也給予了她無限的動力,她將盡職盡責地完成使命,捍衛(wèi)法律的尊嚴,實現(xiàn)自己對于人民的承諾。

每一個檢察干警實際上代表著檢察官群體的形象,每一個檢察干警的家屬也是檢察官群體形象的一個組成部分。傳承中華民族家庭美德是每個檢察干警的應有之義。相信每個檢察官家庭都有關于正義的傳承,都有關于責任的擔當,關于愛的詮釋,他們將譜寫共同進步的家庭文明新風。

【記者感言】

家風就是傳家寶

家風影響著一個家庭的精神面貌。在古代,家風可以說是一個家族族長治理這個大家庭的核心理念。中國傳統(tǒng)文化主要受到儒家思想的影響,看重人的道德品質,首先強調的是如何做人。因此,我們的家風也多強調這一點,比如忠孝、仁義、誠信等等。

一個人在家庭中尊老愛幼,謙虛謹慎,克勤克儉,嚴格自律,講原則,重正氣,他(她)在單位里、社會上也必然能夠表現(xiàn)良好;反之,一個人在家庭中我行我素,無情無義,既不把道德要求放在眼里,也不把法律規(guī)矩放在眼里,甚至在與父母的關系中信奉“我的就是我的,你的還是我的!”視“吃父母”“啃老”為天經(jīng)地義,理所當然;而當涉及贍養(yǎng)父母、幫助有困難的家庭成員,則就是另外一付惡劣的態(tài)度——“拔一毛而不為”。這樣的人,為社會所不齒。好的“家風”不是一天兩天就能夠養(yǎng)成的,它需要長期的“潤物細無聲”。對于青少年來講,要經(jīng)過長期的耳濡目染,自我修煉。

從這個意義上講,上一代、老一輩,就應當起到一個正面影響的、潛移默化的引領作用。身教重于言教,為人父母、長輩,對于養(yǎng)成好的“家風”其作用舉足重輕。